Der Hofnarr von Mantua verlacht zu Beginn der Oper einen trauernden Vater und muss am Ende selbst seine gestorbene Tochter beweinen.

Oper in drei Akten

Libretto von Francesco Maria Piave nach dem Versdrama Le Roi s’amuse von Victor Hugo

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Premiere

21. Juni 2008

Termine & Besetzungen

- Musikalische Leitung Francesco Angelico

- Inszenierung Nikolaus Lehnhoff

- Bühnenbild Raimund Bauer

- Kostüme Bettina Walter

- Licht Paul Pyant

- Choreografie Denise Sayers

- Chor Jan Hoffmann

- Dramaturgie Ilsedore Reinsberg

- Il Duca di Mantova Iván Ayón Rivas

- Rigoletto Oleksandr Pushniak

- Gilda Marina Monzó

- Sparafucile Tilmann Rönnebeck (10. Mai 2026), Antonio Di Matteo (08., 22., 24., 30. Mai 2026)

- Maddalena Christa Mayer

- Giovanna Sabine Brohm

- Il Conte di Monterone Matthias Henneberg

- Marullo David Roy

- Borsa Matteo Jongwoo Hong

- Il Conte di Ceprano Metehan Köklü

- Contessa di Ceprano Roxana Incontrera

- Paggio Dalia Medovnikov

- Gerichtsdiener Friedrich Darge (10., 24. Mai 2026), Norbert Klesse (08., 22., 30. Mai 2026)

- Musikalische Leitung Francesco Angelico

- Inszenierung Nikolaus Lehnhoff

- Bühnenbild Raimund Bauer

- Kostüme Bettina Walter

- Licht Paul Pyant

- Choreografie Denise Sayers

- Chor Jan Hoffmann

- Dramaturgie Ilsedore Reinsberg

Sächsische Staatskapelle Dresden

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung

- Il Duca di Mantova Iván Ayón Rivas

- Rigoletto Oleksandr Pushniak

- Gilda Marina Monzó

- Sparafucile Antonio Di Matteo

- Maddalena Christa Mayer

- Giovanna Sabine Brohm

- Il Conte di Monterone Matthias Henneberg

- Marullo David Roy

- Borsa Matteo Jongwoo Hong

- Il Conte di Ceprano Metehan Köklü

- Contessa di Ceprano Roxana Incontrera

- Paggio Dalia Medovnikov

- Gerichtsdiener Norbert Klesse

- Musikalische Leitung Francesco Angelico

- Inszenierung Nikolaus Lehnhoff

- Bühnenbild Raimund Bauer

- Kostüme Bettina Walter

- Licht Paul Pyant

- Choreografie Denise Sayers

- Chor Jan Hoffmann

- Dramaturgie Ilsedore Reinsberg

Sächsische Staatskapelle Dresden

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung

- Il Duca di Mantova Iván Ayón Rivas

- Rigoletto Oleksandr Pushniak

- Gilda Marina Monzó

- Sparafucile Tilmann Rönnebeck

- Maddalena Christa Mayer

- Giovanna Sabine Brohm

- Il Conte di Monterone Matthias Henneberg

- Marullo David Roy

- Borsa Matteo Jongwoo Hong

- Il Conte di Ceprano Metehan Köklü

- Contessa di Ceprano Roxana Incontrera

- Paggio Dalia Medovnikov

- Gerichtsdiener Friedrich Darge

- Musikalische Leitung Francesco Angelico

- Inszenierung Nikolaus Lehnhoff

- Bühnenbild Raimund Bauer

- Kostüme Bettina Walter

- Licht Paul Pyant

- Choreografie Denise Sayers

- Chor Jan Hoffmann

- Dramaturgie Ilsedore Reinsberg

Sächsische Staatskapelle Dresden

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung

- Il Duca di Mantova Iván Ayón Rivas

- Rigoletto Oleksandr Pushniak

- Gilda Marina Monzó

- Sparafucile Antonio Di Matteo

- Maddalena Christa Mayer

- Giovanna Sabine Brohm

- Il Conte di Monterone Matthias Henneberg

- Marullo David Roy

- Borsa Matteo Jongwoo Hong

- Il Conte di Ceprano Metehan Köklü

- Contessa di Ceprano Roxana Incontrera

- Paggio Dalia Medovnikov

- Gerichtsdiener Norbert Klesse

- Musikalische Leitung Francesco Angelico

- Inszenierung Nikolaus Lehnhoff

- Bühnenbild Raimund Bauer

- Kostüme Bettina Walter

- Licht Paul Pyant

- Choreografie Denise Sayers

- Chor Jan Hoffmann

- Dramaturgie Ilsedore Reinsberg

Sächsische Staatskapelle Dresden

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung

- Il Duca di Mantova Iván Ayón Rivas

- Rigoletto Oleksandr Pushniak

- Gilda Marina Monzó

- Sparafucile Antonio Di Matteo

- Maddalena Christa Mayer

- Giovanna Sabine Brohm

- Il Conte di Monterone Matthias Henneberg

- Marullo David Roy

- Borsa Matteo Jongwoo Hong

- Il Conte di Ceprano Metehan Köklü

- Contessa di Ceprano Roxana Incontrera

- Paggio Dalia Medovnikov

- Gerichtsdiener Friedrich Darge

- Musikalische Leitung Francesco Angelico

- Inszenierung Nikolaus Lehnhoff

- Bühnenbild Raimund Bauer

- Kostüme Bettina Walter

- Licht Paul Pyant

- Choreografie Denise Sayers

- Chor Jan Hoffmann

- Dramaturgie Ilsedore Reinsberg

Sächsische Staatskapelle Dresden

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Semperoper – Förderstiftung

- Il Duca di Mantova Iván Ayón Rivas

- Rigoletto Oleksandr Pushniak

- Gilda Marina Monzó

- Sparafucile Antonio Di Matteo

- Maddalena Christa Mayer

- Giovanna Sabine Brohm

- Il Conte di Monterone Matthias Henneberg

- Marullo David Roy

- Borsa Matteo Jongwoo Hong

- Il Conte di Ceprano Metehan Köklü

- Contessa di Ceprano Roxana Incontrera

- Paggio Dalia Medovnikov

- Gerichtsdiener Norbert Klesse

Kurz gefasst

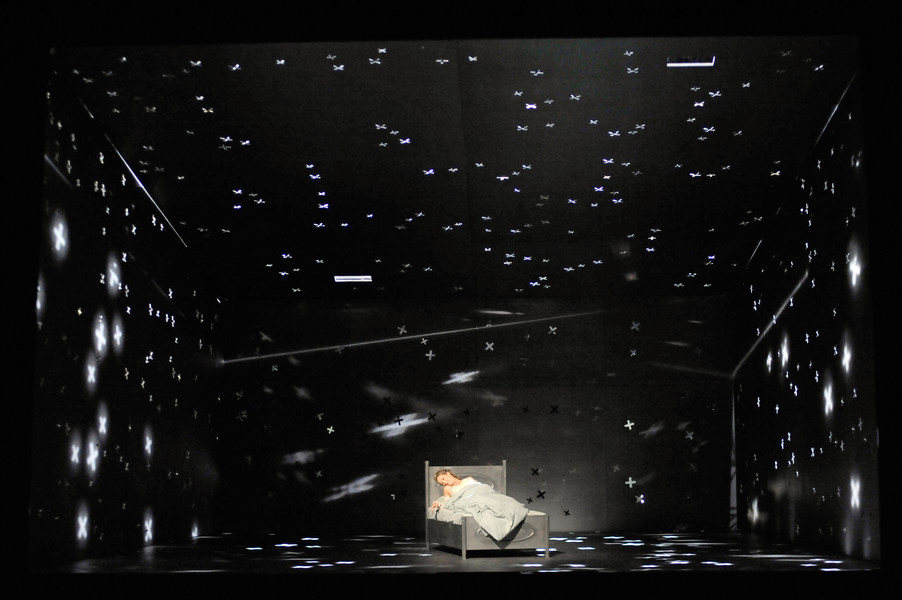

Giftgrün tritt der Narr in Nikolaus Lehnhoffs Inszenierung von Rigoletto, auf und giftig ist der Spott, mit dem er über die Höflinge des Herzogs von Mantua herzieht. Sein Inneres jedoch ist schwarz, immer in Sorge um seine Tochter Gilda, die er eifersüchtig abschirmt, um sie dem Zugriff des Herzogs, eines gefürchteten Frauenhelden, zu entziehen. Als Gilda dennoch Opfer des Herzogs wird, schwört Rigoletto blutige Rache. Doch diese fällt auf ihn selbst zurück … Rigoletto wurde 1851 am Teatro La Fenice mit überwältigendem Erfolg uraufgeführt. Giuseppe Verdi hatte eine Musik geschaffen, die er selbst als „revolutionär“ bezeichnete, und in bisher nie gehörter musikdramatischer Dichte entwickelt sich die zutiefst erschütternde Dramatik dieser vielleicht besten Oper des großen Italieners.

Handlung

1. Akt

Erstes Bild, Vom Maskenfest zum Totentanz

Auf einem Maskenfest im Palast des Herzogs von Mantua. Die Orgie ist in vollem Gange. Trotz aller Ablenkungen geht dem Gastgeber ein junges Mädchen nicht aus dem Kopf. Er macht dem Höfling Borsa am Rande des Festes klar, dass er die Unbekannte, die er seit drei Monaten sonntags in der Kirche sieht und von der er weiß, dass sie abends männlichen Besuch bekommt, endlich haben muss. Borsa lenkt des Herzogs Aufmerksamkeit auf die Gräfin Ceprano. Die hat er noch nicht gehabt. Sie ist dem Herzog Anlass genug, sich von neuem auszutoben und gleichzeitig den Ehemann zu demütigen. Rigoletto stellt den Grafen Ceprano öffentlich bloß. Das Fest geht weiter. Der Edelmann Marullo bringt spektakuläre Nachrichten: Rigoletto hat eine heimliche Geliebte. Daraus machen sich alle ein Gaudi. Rigoletto wählt den Grafen Ceprano zur Zielscheibe seines tödlichen Spotts und überspannt den Bogen. Der Herzog verwarnt ihn. Der Graf Ceprano stimmt die Höflinge auf Rache an Rigoletto ein. Doch zunächst wird weiter gefeiert. Mitten ins Treiben platzt der Graf von Monterone. Er klagt den Herzog der Entehrung seiner Tochter an und verflucht ihn samt Rigoletto, seinem skrupellosen Narren. Die Stimmung schlägt um, die Maskerade ist vorbei. Rigoletto befällt Todesangst.

Zweites Bild, Der Tag X – Das unterwanderte Paradies

Auch auf dem Heimweg lassen Rigoletto die Erinnerungen an den Fluch Monterones nicht los. Ein Mann folgt ihm und spricht ihn an. Es ist der Bravo Sparafucile, der seine Dienste anbietet. Durch Mord beseitigt er jeden Rivalen. Seine Schwester Maddalena hilft ihm bei der sauberen Erledigung der Aufträge. Vorerst hat Rigoletto keine Verwendung für Sparafucile. Er reflektiert die Gemeinsamkeit zwischen ihnen: das Töten. Er mit dem Wort, Sparafucile mit dem Degen. Rigoletto leidet an seiner Doppelexistenz. Nur bei seiner Tochter Gilda findet er das Glück. Er geht nachhause, zu Gilda, die er vor der Welt versteckt. Die Freude über das Wiedersehen zwischen Vater und Tochter trüben Gildas Fragen nach seinem Namen und ihrer Herkunft. Rigoletto gibt beides nicht preis, denn entscheidend sei seine Liebe zu ihr. Währenddessen schleust Giovanna, Gildas Gouvernante, den als Student verkleideten Herzog in Gildas Zimmer. Als Rigoletto zurück zum herzoglichen Palast gehen muss, schärft er beiden Frauen ein, das Haus ausschließlich zum Kirchgang zu verlassen. Allein gelassen, plagen Gilda Gewissensbisse, dass sie dem Vater die Begegnungen mit dem unbekannten jungen Mann in der Kirche und ihre Liebe zu ihm verschwieg. Ihr Liebesgeständnis treibt den Herzog aus seinem Versteck. Er erwidert es und nennt Gilda seinen – falschen – Namen: Gualtier Maldé. Ein Geräusch trennt sie. Gilda befürchtet die Heimkehr des Vaters und schickt den geliebten Mann fort. Doch zunächst sind es Marullo, Borsa, Ceprano und andere Höflinge, die Gildas Entführung vorbereiten. Als der von Unruhe getriebene Rigoletto tatsächlich noch einmal zurückkehrt, beteiligen sie ihn an dem Coup. Sie geben vor, die Nachbarin, Gräfin Ceprano, für den Herzog zu entführen. Rigoletto macht mit. Zu spät erkennt er, dass es um Gilda ging. Sein Paradies ist zerstört.

2. Akt

Drittes Bild, Gefangen in sich selbst

Der Herzog rast vor Zorn und Schmerz. Gilda wurde ihm entrissen. Rache schwört er demjenigen, der das wagte und ihr Leid zufügte. Die Höflinge stören seine Zurückgezogenheit in ihrer Begeisterung darüber, Rigoletto mit dem Raub seines Liebchens eins ausgewischt zu haben. Die frische Beute haben sie in den Palast gebracht. Der Herzog verfällt in sein übliches Jagdfieber und eilt zu ihr. Rigoletto sucht im Palast nach Spuren Gildas. Hinter der Fassade aus Spott und Ironie weint seine Seele aus Angst und Verzweiflung. Eine Genugtuung für die Entführer. Als sie dem Pagen den Zugang zum Zimmer des Herzogs verweigern, erkennt Rigoletto die Wahrheit. Mit Beschimpfungen der Höflinge richtet er nichts aus. Er verfällt ins Bitten, um Gilda herausholen zu können. Sein Jammer trifft auf verstummte Gegner. Gilda erzählt Rigoletto alles, was sie bisher verheimlichte. An ihrer Liebe zum Herzog hält sie fest. Die Höflinge ziehen sich zurück. Rigoletto führt Gilda aus dem Palast. Der gefolterte Monterone kreuzt ihren Weg. Rigoletto erklärt sich zum Vollstrecker seiner Rache. Gilda bittet um das Leben des Herzogs. Der Vater überhört sie.

3. Akt

Viertes Bild, Absturz und Apotheose

Am Ufer des Flusses. Rigoletto hat Sparafucile mit der Ermordung des Herzogs beauftragt, ohne dessen Identität preiszugeben. Um Gildas Liebe zum Herzog auszulöschen, zwingt er sie, dessen neuestes Liebesabenteuer zu beobachten. Sie muss erleben, wie der Herzog, diesmal als Soldat verkleidet, Maddalena mit denselben Worten umwirbt. Die Routine erkennt sie nicht. Rigoletto verlangt von Gilda, durch Männerkleidung getarnt, sofort nach Verona zu fliehen. Mit Sparafucile vereinbart er den Mordpreis. Die erste Hälfte gleich, die zweite nach Erledigung des Auftrags. Um Mitternacht will er die Leiche abholen und in den Fluss werfen. Gilda widersetzt sich den Anordnungen des Vaters und kehrt zurück. Sie hört mit an, wie Maddalena dem Bruder das Leben des jungen Mannes unter der Bedingung abringt, an dessen Stelle einen Fremden zu töten. Was nur gelingt, wenn sich vor Mitternacht jemand in ihr Haus verirrt. Gilda entscheidet sich, dieser Fremde zu sein. Rigoletto holt den Sack mit der Leiche ab. Auf dem Höhepunkt seines Triumphes über den Herzog hört er dessen Canzone. Er öffnet den Sack und findet die sterbende Gilda. Die Natur, die sich in einem Gewitter aufbäumte, versinkt in Dunkelheit und Stille. Im Angesicht des Todes finden Vater und Tochter zueinander. Rigoletto bleibt einsam zurück.

Entdecken

Trailer