„Perfektion kann so langweilig sein!“

Der italienische Bariton Nicola Alaimo spricht über die Vielseitigkeit und die stimmlichen Herausforderungen der Partie des Falstaff

Gespräch

Dorothee Harpain

Sie kommen aus einer Musikerfamilie – wann entschieden Sie sich, selbst Sänger zu werden?

Nicola Alaimo — Ich bin mit Oper aufgewachsen – im wahrsten Sinne des Wortes! Schon im Alter von zwei Jahren sang ich Arien aus den Meisterwerken, die wir zu Hause hörten. Diese Leidenschaft wurde in mir von meiner Großmutter väterlicherseits, Anna, geweckt, die mich nicht nur in die Oper einführte, sondern mich auch ermutigte, Klavierspielen zu lernen. Von ihr habe ich die tiefe Liebe zu diesem wunderbaren Beruf geerbt. Natürlich fing ich erst an, es ernst zu nehmen, als ich älter wurde. Als ich 16 Jahre alt war, sang ich bereits vor und trat hier und da in sogenannten „marchette“ auf – kleinstädtische Marathons mit kaum Publikum, aber unglaublich wertvoll, um Erfahrungen zu sammeln und sich zu festigen! Der Gewinn des Giuseppe-di-Stefano-Wettbewerbs 1997 öffnete mir die Tür zu den Provinztheatern, an denen ich wachsen und lernen konnte. Ich habe acht Jahre lang das gemacht, was wir „gavetta“ (sich hocharbeiten) nennen – die harte, prägende Arbeit, die heutzutage oft fehlt. Leider gibt es in unserer Branche die Tendenz, sehr junge Sänger*innen ohne die nötige Vorbereitung direkt auf großen Bühnen auftreten zu lassen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Junge Künstler*innen müssen arbeiten, ja, aber sie brauchen auch Zeit und Raum, um sich zu e twickeln – um die Art von professioneller Reife zu erlangen, die nur durch Erfahrung in kleineren Veranstaltungsorten entsteht. Erst dann sollten sie den Sprung zu den großen Theatern machen.

Nicola Alaimo © Marco Borrelli

Sie haben Falstaff bereits u. a. an der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera in New York und dem New National Theatre Tokyo gesungen und werden in dieser Partie Ihr Debüt an der Semperoper geben. Warum zählt Falstaff zu Ihren Lieblingsrollen?

Ich könnte einfach antworten: Weil diese Oper ein Meisterwerk ist, von der ersten bis zur letzten Note. Aber ich werde noch weiter gehen: Falstaff ist die Krönung von Giuseppe Verdis gesamtem Theaterschaffen. Es zeigt auch die Brillanz von Arrigo Boito, der Shakespeares Komödie in ein nahezu perfektes Libretto verwandelte. Verdi wollte uns mit dieser Oper eindeutig verblüffen und überraschen. Es gibt musikalische Passagen in Falstaff, die sofort an Momente aus seinen früheren Werken erinnern – Il trovatore, La traviata, Don Carlo, I vespri siciliani, Otello, Macbeth ... Es ist wirklich erstaunlich. Nur ein Genie konnte etwas so Detailreiches schaffen, so klug in der stimmlichen Gestaltung jeder einzelnen Figur. Natürlich dominiert Falstaff selbst die Oper, und für mich ist es die theatrale Seite der Figur, die am meisten hervorsticht. Das liegt daran, dass in Sir John Falstaff das gesamte Spektrum der menschlichen Erfahrung zu finden ist – einfach alles!

Denken Sie an ein beliebiges Gefühl – Liebe, Hass, Weisheit, Freiheit, Glück, Traurigkeit, Ironie, Sarkasmus, Stärke, Schwäche, alles ist da. Alles und auch das jeweilige Gegenteil. Es gibt den Untergang, aber auch die Erlösung. Es gibt den Überlebensinstinkt und es gibt den Intellekt. Sir John war ein kultivierter Mann – sprachgewandt, eloquent – auch wenn das Leben nicht ganz so verlief, wie er es sich vorgestellt hatte. Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich 2006 mit der Rolle debütierte. Ich habe sie 18 Monate lang einstudiert, bevor ich sie auf die Bühne brachte – und um ehrlich zu sein, habe ich seitdem nie aufgehört, sie zu studieren und zu verfeinern. Es gibt immer etwas zu korrigieren, etwas zu vertiefen.

Wie würden Sie Boitos und Verdis Falstaff charakterisieren?

Sir John Falstaff darf man nicht auf einen „Buffo“ reduzieren, denn das ist er absolut nicht. Er trinkt, ja, aber das liegt daran, dass der Wein der einzige Trost ist, den er im Leben hat. Er ist sein letzter Freund. Falstaff ist ein zutiefst verbitterter, trauriger Mann, der seinen Sinn im Leben verloren hat. Und wenn man keinen Grund mehr hat, morgens aufzustehen, fühlt man sich leer, und man beginnt, in den Abgrund des Nichts zu treiben. Er ist sich seines Zustands auch unglaublich bewusst. Verdi und Boito zeichnen dieses Bild sehr genau, besonders in der ersten Szene des dritten Aktes. Zugleich ist Falstaff ein Mann, der trotz allem über sich selbst zu lachen weiß. Seine Stimmung kann sich in einem Augenblick ändern. Vielleicht trägt der Wein dazu bei, aber auf jeden Fall sorgt er dafür, dass die Melancholie nicht die Oberhand gewinnt. Die dunklen Momente kommen und gehen, aber selbst, wenn sie nur ein paar Sekunden dauern, wiegen sie für ihn zentnerschwer und erschüttern ihn bis ins Mark. Er ist wirklich ein unglaublicher Charakter: unglaublich vielschichtig und menschlich zugleich.

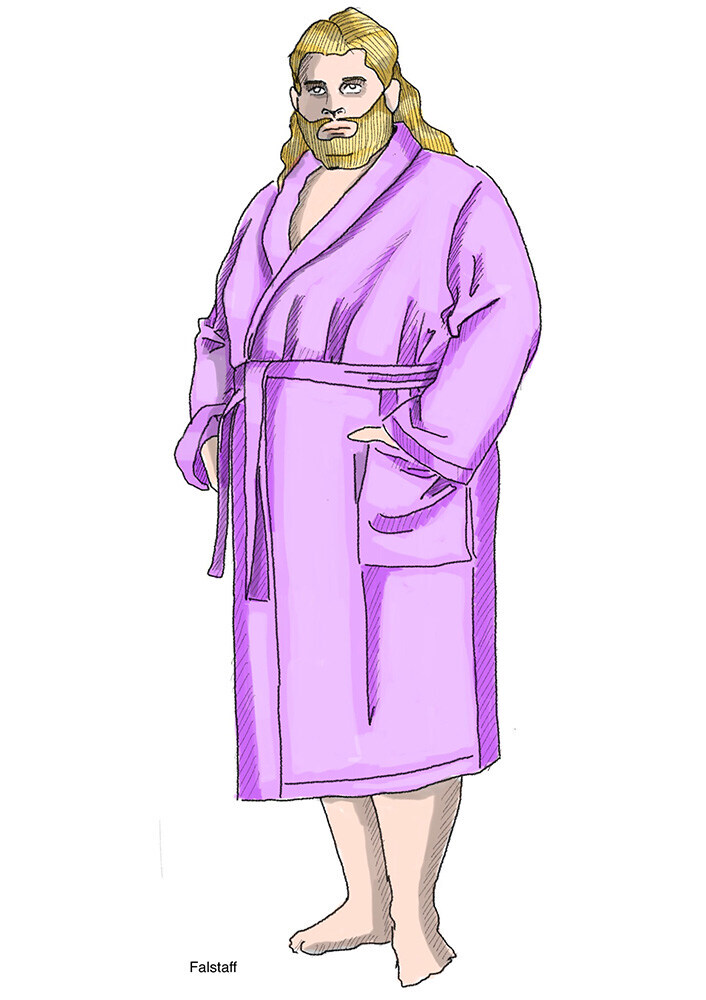

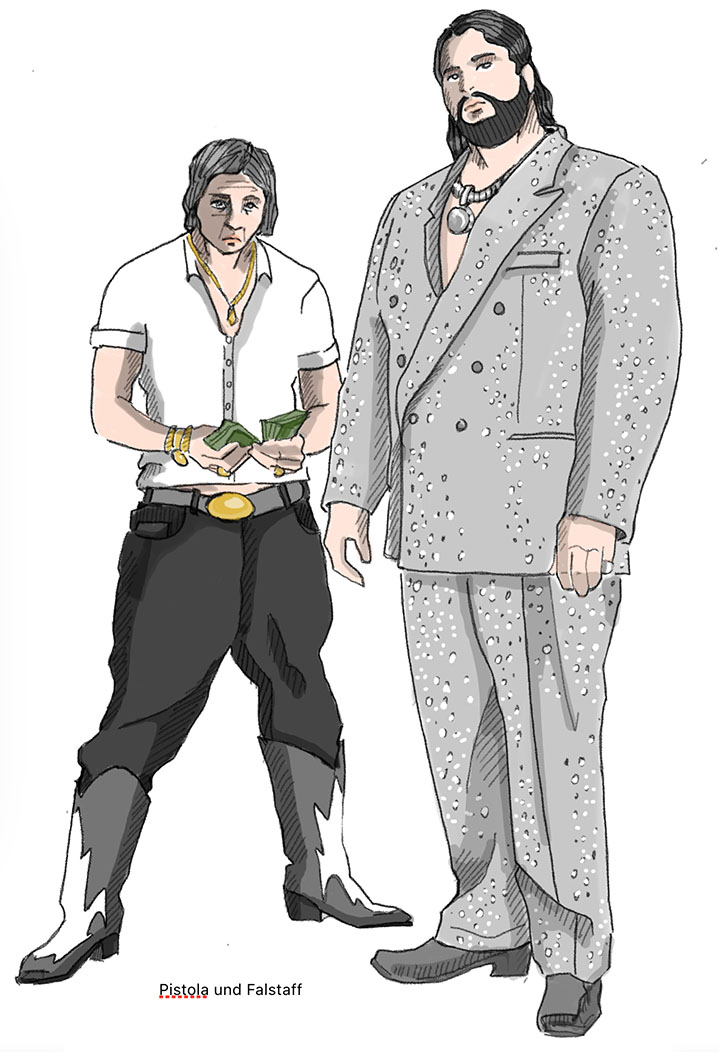

Figurinen der Kostümbildnerin Agathe MacQueen

Worin bestehen die musikalischen Höhepunkte und Herausforderungen dieser Rolle?

Die einzigen wirklichen Herausforderungen, auf die ich in Falstaff gestoßen bin, sind die schönen Falsett-Passagen wie „Io son di Sir John Falstaff“ oder „Alfin t’ho colto, raggiante fior“. Sagen wir einfach, Falsett ist nicht gerade meine größte Stärke! Aber mal ehrlich, liegt ein Teil der Schönheit eines Künstlers nicht auch in seinen Schwächen? Perfektion kann so langweilig sein! Abgesehen davon fließt alles so natürlich – es ist, als ob die theatralische Energie einen mitreißt. Aber das ist natürlich nur mein Eindruck.

Haben Sie eine Lieblingsszene oder einen Lieblingsmoment?

Einer der stärksten Momente ist für mich die große Monologszene im dritten Akt, als Falstaff aus der Themse steigt, klatschnass und wütend. Aber diese Wut weicht schnell etwas Tieferem: der Realität ... und damit der Selbsterkenntnis. Falstaff wird klar, wer er ist, oder besser gesagt, wer er geworden ist. Und er sieht, dass er das nicht sein will. Er ist verbittert, desillusioniert, machtlos. Er weiß, dass er allein ist und er weiß, dass er allein sterben wird. Ihm ist bewusst, dass er alt und das Ende nahe ist. Wie entkommt er also diesem schmerzhaften Augenblick der Wahrheit? Natürlich mit „einem guten Glas warmen Wein“! Und plötzlich ändert sich alles. Der Himmel klart auf. Die Stimmung hebt sich. Und irgendwie scheint das Leben wieder erträglich.

Am Ende wird Falstaff ein zweites Mal für sein Verhalten bestraft. Aber er macht weiter: „Doch ohne mich würde es ihnen in all ihrer Aufgeblasenheit am kleinsten Körnchen Salz fehlen. Ich bin es, der sie gewitzt macht, und mein Scharfsinn weckt erst den ihren.“ Ist er in dieser Gesellschaft das sprichwörtliche „Salz in der Suppe“?

Es geht um die Kraft weiterzumachen – das ist der Schlüssel! Falstaff ist großartig darin, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen, aber er ist noch besser darin, sich mit Ironie, Sarkasmus und manchmal auch Wut daraus zu befreien; wie in diesem epischen Moment, als er erkennt, dass er hereingelegt wurde! Er hat auch die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Sind wir sicher, dass er wirklich alles meint, was er in diesem berühmten Satz sagt? Das glaube ich nicht. Er scherzt mit sich selbst, ist sich seiner eigenen Klugheit bewusst, wenn er will, aber dann tappt er in Fallen, die so offensichtlich sind, dass selbst ein Kind sie bemerken würde. Was die Suppe wirklich würzt, ist diese unglaubliche Stärke, trotz allem weiterzumachen. Und er ist das perfekte Beispiel dafür.

Die Zeile „Alles ist Spaß auf Erden, der Mensch ist als Narr geboren. Einer macht sich über den andern lustig, doch wer zuletzt lacht, lacht am besten“ – das sind die letzten Worte, die Verdi und Boito (vor allem Verdi) uns in der Schlussfuge hinterlassen haben, die ein Meisterwerk im Meisterwerk ist. Besser hätte Verdi seine brillante, erfolgreiche Karriere nicht abschließen können und hinterlässt uns neben der Casa Verdi sein wichtigstes Vermächtnis: Falstaff. Und wir, die bescheidenen Künstler*innen, können nichts anderes tun, als ihm zu danken, ihn zu ehren und seine wunderbare, wertvolle Lehre auf der Bühne so gut wie möglich zum Leben zu erwecken.