Ein gigantisches Nachtstück über die Entzweiung des Menschen

Gedanken zu Giuseppe Verdis Rigoletto in der Inszenierung von Nikolaus Lehnhoff

Ursprüngliche Intentionen

Zunächst sollte die Oper La Maledizione (Der Fluch) heißen. Das ließe sich leicht deuten als Verhängnis des Schicksals, dem kein Mensch entfliehen kann. So könnte man durchaus auch das Vorspiel der Oper hören, wären da nicht die verminderten Akkorde im dritten Takt. Sie wirken wie ein Nackenschlag, der einen Menschen von der einen auf die nächste Sekunde fällt, als wäre er ein Baum. Es wäre das größte Missverständnis, sähe man in Rigoletto nichts weiter als ein Schicksalsdrama, ein Bühnenspektakel. Das Gehörte als Unerhörtes geht vom Vorspiel an tiefer. Die Musik weissagt es: Es geht mitten hinein in den menschlichen Corpus. Spaltungskräfte und zugleich die Magie der Vervielfältigung sind am Werk. Die zentralen Figuren: König, Jungfrau, Narr – der Liebhaber, die Tochter, der Vater. Dieses „Dreiecksprogramm“ genügt Verdi vollauf für ein Familien- wie ein Weltendrama, wie er es nie zuvor schrieb.

Hohe Opernkunst, tiefe Psychologie

Der Fluch, der Rigoletto trifft, ist Ausdruck einer Zwangsneurose, welche die Titelfigur zwischen zwei Existenzen unentwegt hin und her treibt. Der Narr des Königs im Palast der Lust ist der traurige Bürger im eigenen engen Haus. Giuseppe Verdi hat diesen Gegensatz immens verschärft, als er Victor Hugos pathetisches, für die Gattung Oper eigentlich ungeeignetes, da selbst schon Oper seiendes Schauspiel vom missgestalteten, seelenkranken Hofnarr Triboulet in Musik setzte. Verdi erkannte im Renaissancestück das Spiegelbild einer bürgerlichen Tragödie. „Oh, Le Roi s’amuse ist das größte Sujet und vielleicht sogar das größte Drama der Moderne. Triboulet ist eine Schöpfung, die Shakespeares würdig ist! Der Stoff ist grandios, gewaltig, und er enthält eine Rolle, die eine der größten Schöpfungen ist, deren sich das Theater aller Länder und aller Zeiten rühmt.“

Wo hört das Reale auf? Wo beginnt das Surreale?

Alle müssen auf den Fluch reagieren. Nur komponiert Verdi weder große Schreckensreaktion noch dauerhaft beklemmende Stille. Er behält die Oberflächlichkeit des Ganzen, damit die Opernhaftigkeit des Ereignisses zunächst fest im Auge: Ensemble, Unisono, Finale. Wie auf einer Demarkationslinie stellt sich erst nach und nach ein Dialog auf Leben und Tod zwischen Herzog, Rigoletto und Monterone ein, nicht anders als zwischen Don Giovanni, Leporello und Komtur in Verdis Lieblingsoper Don Giovanni. Am Ende des ersten Bildes glaubt der Zuhörer sich inmitten eines gespenstischen Totentanzes zu befinden, in dem er hilflos hin und her geworfen wird wie sein nunmehr vertraut gewordenes zweites Ich, die Bühnenfigur Rigoletto. Dies geschieht so unmerklich, selbstverständlich, dass man sich kaum einmal des dahinter verborgenen Sinns als Wahn-Sinn bewusst wird. Dass man wenig später Mitleid mit der weinenden Kreatur, dann erst recht mit dem zerrissenen Vater Rigoletto bekommt, liegt womöglich in der Natur der Sache „Oper“, da Singen mehr an Emotion auslöst als Sprechen. Aber dass solche Anverwandlung schon beginnt, da man noch ganz in der Welt des gemeinen Menschenviehs steckt, das einem Rigoletto als zweite Natur im Herzogspalast vorspielt, ist schon ein Wunder an theatralischer Überzeugungskraft. Das hat damit zu tun, wie suggestiv Verdis Musik in die Grenz-, das heißt Spaltungsbereiche eines eigenen Ichs hineinführt: beim Blick in Rigolettos Gesicht auf Du und Du mit dem Betrachter, da unentwegt Identifikation erzwingend, gerade da, wo nicht das Edle und Gute, sondern das Dämonische und Animalische im Menschen gemeint ist.

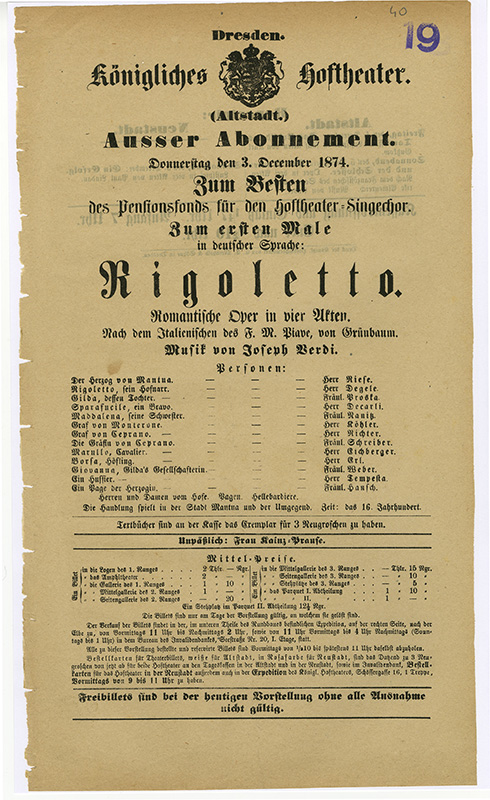

Theaterzettel Erstaufführung Rigoletto am 3.12.1874 © Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater

Die Demaskierung des Narren zum Phantom der Rache

Was in der Abfolge des zweiten Aktes grell opernhaft wirkt, effektvoll gesteigert durch die einem harten Schnitt im Action-Film gleichende Horrorepisode, in welcher der geschändete Graf Monterone als Menetekel zur Steigerung von Rigolettos Rachelust vorbeigeschleift wird, erzwingt auf der Szene den Umbruch des schwarzen Kabinetts aus dem ersten Akt in eine Alptraumszenerie. Es müsste ja Tag werden in der Welt des Herzogs, Tag nach der Entführung, um dem Lüstling die nächste Beute vor die Füße zu legen. Stattdessen wird die Szene mehr und mehr zum dämonischen Schau- und Spielplatz des Menschennarren. Das höfische Bankett, das ansteht, gleicht – erneut mag Macbeth Verdi als überragendes Vorbild gedient haben – einem Hexensabbat mit geifernden, sich zur animalischen Meute zusammen rottenden Höflingen. Das ist, wie nicht anders am Ende des ersten Aktes, brillanter Mummenschanz, aber dieses Mal von tödlicher Konsequenz. Auf allen Ebenen des Schaustücks scheint sich um Rigolettos Hals die Schlinge immer fester zuzuziehen. Längst, längst absolviert Verdis Musik eine atemberaubend schlingernde Gratwanderung zwischen der Wirklichkeit und den einzig im Hirn des Narren sich abspielenden Phantasmagorien. Wie er überhaupt zu einem ganz anderen Phantom der Oper wird. Rigoletto zerrt sich Schmerz verzerrt die Maske vom Gesicht, mutiert zum Menschen, aber zu einem, der nur noch aus Rache, Verzweiflung, Verletzung, Hass, Neid und Schmerz besteht, eine Gallertmasse sozusagen mit aufgelöstem Körper, damit dem Betrachter die Sinnesorgane des gespaltenen Menschen wie bei einer Sezierung auf dem Tablett serviert werden. Rigoletto erhebt sich zum Rächer der Welt. Verdi macht hörbar, was er in Wahrheit ist: ein hilfloses Tier auf dem Weg zur Schlachtbank.

Die Bühne „macht“ das Gewitter

Zum großen Showdown bedarf es erst einmal bühnenwirksamer Äußerlichkeit, die alles Innere ins Begriffliche wendet, ein Gewitter beispielsweise, ein Sturm, eine Apokalypse, befindet man sich doch mitten in Verdis Spiel mit den großen Szenen, Figuren und Situationen seines „Papas“ Shakespeare. Der konnte dramatische Szenen wie Renaissancegemälde auf die Bühne werfen. An die hundert Mal musste Verdi vor der ersten Aufführung des Rigoletto in Venedig den Choristen die Effekte der Gewitterszene, in der Gilda ermordet wird, erklären. Das ist der höchste Triumph des Banalen. Alles ist musikalisch perfekt und überzeugend, weil alles an Naturlaut in Wahrheit gemacht, konstruiert, gewerkelt ist. Da triumphiert das Donnerblech des Inspizienten über die Schöpfung. Die Flöten sind die Blitze. Sturm und Wind kommen gesummt aus den geschlossenen Mündern der Choristen. Einer von ihnen – Giuseppe Giacosa berichtet darüber 1889 – habe das „erhabene Gesicht des missverstandenen und nicht geachteten Genies“ gehabt und folgte nur höchst widerwillig Verdis Anweisungen. Nichts als summen sollte er. Das war ihm zu viel. Ein Sänger muss singen. Verdis Antwort mag gelautet haben: Nicht, wenn er buchstäblich Natur zu werden hat. Schließlich stellte sich der beleidigte venezianische Chorsänger unmittelbar vor dem Maestro in Positur und rief all seinen Unmut aus: „Sie meinen, ich solle der Wind sein!“ Dabei macht Verdi nur wahr, was Victor Hugo 1869 in seiner die Handlung des Dramas Le Roi s’amuse spiegelnden Erzählung L’Homme qui rit (Die lachende Maske) forderte: „Die Seele des Menschen fürchtet die Begegnung mit der Seele der Natur.“

Der vollständige Text von Wolfgang Willaschek ist im Programmheft abgedruckt.